![图片[1]-明末华北鼠疫(1633-1643年)-重生者宝典](https://img.00883.com/2025/04/20250418015637580.jpg)

明末华北鼠疫事件梳理

一、起源与传播

1、起始时间与地点

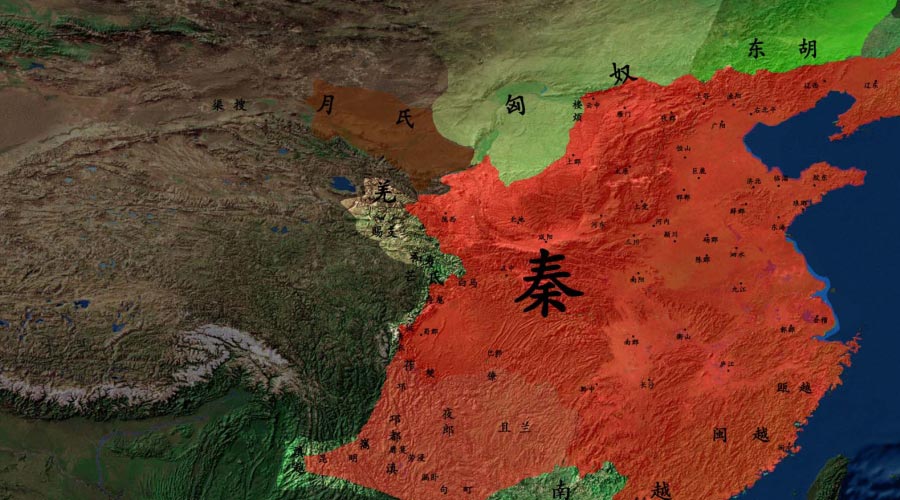

鼠疫最早于崇祯六年(1633年)在山西北部爆发,初期集中于大同、太原等地,随后沿汾河谷地向南扩散,并随流民迁徙向河北、陕西蔓延。

2、传入北京

崇祯十四年(1641年),疫情传至河北,次年(1643年)蔓延至北京。据记载,1643年8月至12月间,北京城内每日死亡人数达万人,城门因运送棺材的车辆堵塞而无法通行。

二、疫情规模与惨状

1、人口损失

北京城内约20万人口死亡,占当时全城人口的五分之一至四分之一。

山西、河北等地出现“十室九空”“人相食”的惨状,部分村庄因人口灭绝而彻底荒废。

2、社会崩溃

北京街道“人鬼错杂,日暮不敢行”,儿童绝迹,棺材堆积如山。

部分史料描述,感染者家庭常“全家俱殁”,幸存者因恐惧而弃亲不救,社会伦理几近崩塌。

三、疫情成因

自然气候因素

明末华北遭遇“小冰河期”,连续旱灾导致粮食减产,饥民被迫北迁开垦草原,破坏生态平衡,促使草原鼠携带鼠疫杆菌南迁。

干旱与饥荒迫使饥民捕食老鼠,加速疫病传播。

战乱与流民

李自成农民军与清军交战期间,军队流动和难民迁徙成为疫情扩散的重要推手。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END